Сравнение нормы с ОНР у детей в дошкольном возрасте

Звукопроизношение у 2-х детей мономорфно, у остальных полиморфно. В основном отмечались замены и пропуски свистящих, шипящих и сонор.

Теоретическое обоснование и содержание методике констатирующего эксперимента дано основывалось на анализе теоретических положений А.Р. Лурии, Л.С. Выготского, А.И. Леоньева. Фундаментальные исследования этих ученых позволили определить принципиальное положение лежащие в основе связи речи и других психических функций ребенка.

На основе принципа качественного анализа экспериментальных данных, разработанных Л.С. Выготским, "учет экспериментальных данных строится не на самом факте выполнения или невыполнении ребенком определенных заданий, а на основании анализа его деятельности в процессе решения задания. Оценивается и отношение испытуемого к эксперименту, и те способы действий, которые он выбирает, и характер его ошибок, и восприимчивость к помощи". Благодаря этому можно получить данные об особенностях психической деятельности ребенка даже тогда, когда правильный результат работы так и не будет достигнут.

Оценка результатов проводилась на основе вышеназванного принципа по методике Марковской И. Ф. В ее методике оценка потенциальных возможностей ребенка производится на основании следующих факторов:

1) Тяжесть и распространенность нарушений психических функций;

2) Определение ведущего фактора, препятствующего выполнению заданий;

3) Восприимчивость ребенка к помощи экспериментатора. Оценка результатов проводилась по 5-ти балльной шкале:

5 баллов — задание выполняется правильно;

4 балла — правильное выполнение, но замедленное;

ребенок самостоятельно находит средства коррекции;

3 балла — ребенок сначала правильно выполняет задание, но при истощении возникают нестойкие ошибки, которые преодолеваются путем организации внимания и эмоционального подкрепления;

2 балла — наличие выраженных расстройств: персеверации, стойкие эхопраксии, утрата программы действия;

помощь экспериментатора приводит к нестойкой коррекции ошибок;

1 балл — задание недоступно, помощь не эффективна.

Балльные оценки соответствовали уровням выполнения заданий: высокий (5 б), выше среднего (4 б), средний (3 б), ниже среднего (2 б), низкий (1 б).

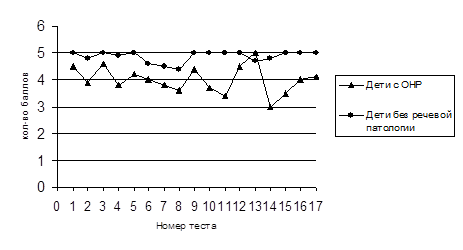

Данные исследований детей имеющих ОНР сравниваются с данными, полученными при обследовании детей с нормальной речью, заносятся в таблицы и делаются выводы о состоянии речевых и неречевых психических функций у детей с ОНР.

Результату эксперимента не противоречат данным исследователей занимающихся проблемами состояния речевых и неречевых психических функций у детей с ОНР. Наблюдения показывают, что дошкольники с ОНР характеризуются более или менее развитым наглядно-действенным мышлением и резким отставанием в развитии наглядно-образного и словесно-логического мышления. А так же не высокой памятью, низкой концентрацией внимания, недостаточной сформированностью различных видов восприятия. Об этом свидетельствуют данные нижеприведенного граф. 1.

График 1

Средние значения показателей состояния неречевых психических

|

В работах, раскрывающих проблему ОНР у детей, было показано, что между нарушением устной речи и познавательной деятельностью существует непосредственная связь. Отсюда естественно было предположить у детей, имеющих недостатки произношения, словарного запаса и грамматического строя, возникновение определенных трудностей в развитии познавательной деятельности. Хотя неоднократные указания на недостатки психических процессов у детей с ОНР имелись в литературе, предметом специального исследования эти вопросы не являлись.

При исследовании состояния речевых и неречевых психических функций привлекались дети ОНР и дети с нормальным речевым развитием. Анализ ответов, беседы с воспитателем и логопедом позволил сделать вывод о том, что у большинства исследуемых детей качество выполненных заданий имеет непостоянный характер.

По особенностям состояния высших психических функций, предъявлявшихся в эксперименте заданий, все участвующие в нем испытуемые (дети с ОНР) разделялись на две группы.

У детей 1-й группы на первом плане выступает непосредственное недоразвитие познавательной деятельности. Недостатки познавательной деятельности детей 1-й группы можно объяснить наличием неблагоприятного анамнеза (родовая травма, асфиксия, заболевания нервной системы, травмы мозга в первые годы жизни); энцефалопатии (ПЭП) - собрание различной неврологической микросимптоматики (влияние пренатальных патогенных факторов); неблагоприятных условий в окружении и воспитании. Нарушения познавательной деятельности в этом случае выражаются в медленном темпе деятельности, более узком объеме внимания и кратковременной памяти, с преобладанием нарушений (недостатков) вербально-логического мышления, проявляющиеся в результатах выполнения различных заданий.

Актуально о образовании:

Пути

повышения активности и самостоятельности учащихся

Активизация деятельности учащихся при изучении нового материала. Переход к изучению нового материала на уроках происходит естественным образом. Из повторения материала в начале урока вытекает учебная задача нового урока. Чтобы вызвать повышенный интерес к изучаемому материалу, нужно начинать изложе ...

Общая характеристика содержания и средств обучения в системе

М. Монтессори

В видении монтессори-педагога каждый ребенок от рождения наделен ему одному свойственным потенциалом развития. Раскрыться этот потенциал может только в собственной деятельности ребенка. Путь развития и совершенствования у каждого человека свой. Задача образования при этом сводится к тому, чтобы соз ...

Межпредметные связи в процессе изучения химии

Отражение межпредметных связей и определение содержания в программах: а) для обычных классов без специализации – программа курса химии для 8-11 классов средней общеобразовательной школы – разработана в лаборатории химического образования Института общеобразовательной школы РАО – Москва “Просвещение ...