Концептуальные основы развития самостоятельной работы студентов

За последние несколько лет как результат пробуждения творческой инициативы, демократизации и определения права на существование альтернативных позиций и взглядов начали интенсивно разрабатываться новые концепции обучения студентов. В этих концентрациях все чаще обращаются к студенту как субъекту учебной деятельности, как к личности, которая стремится к самоопределению и самореализации.

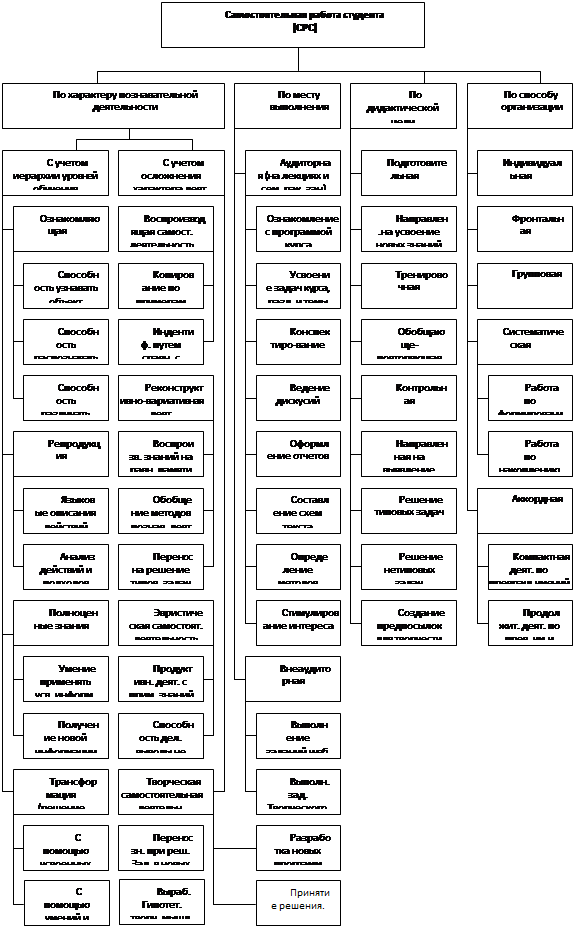

Рисунок 1 Структура самостоятельной работы

Мы предлагаем вариант концепции организации самостоятельной работы студентов. Изложенная в ней система взглядов на обучение может быть использована как отправной момент создания методов обучения с учетом условий конкретных учебных заведений.

Довольно широко распространенно мнение о том, что образование традиционно ориентировалось на личность не больше, чем декларация. Приоритетом всегда был тот продукт, который от личности можно получить, реализация моделей поведения, выполнение определенных социальных функций и т.п. Даже привлекательная и долгие годы господствующая идея активизации учения, соответственно с которой личностный потенциал студента используется для усвоения определенного извне содержания, служит одним из подтверждений того, что личность рассматривается как средство для достижения других целей. Критичность, субъектность и прочие собственно личностные качества студента пока еще не рассматриваются как самоценность.

Личностный подход предусматривает освобождение от функционализма. Это подход к личности как к целостности, считая, что любые проявления личности, то есть состояние или свойства, действия и поступки, обусловлены личностью в целом. Именно функционализм принес в педагогику отношение к студенту не как к целостной личности во всем богатстве ее проявлений, со всей ее качественной спецификой, а как к отдельной его функции – студента учебного учреждения – и только.

Показательным этого привода есть выступление одного из преподавателей относительно студента Л.: «Этот студент очень хороший, особенно по ТЭ автомобилей».

В образовательном плане мы имеем на сегодня острые проявления запущенной педагогической болезни, которую вызвала многолетняя ориентация на традиционную функциональную психологию. В ней подходят к личности с позиции анализа и расчленения, установления межфункциональных связей. В особенности часто пользуются методом добавления и составления функций. Если человек просто созерцает природу – это восприятие, когда же к восприятию присоединяется воля, то выходит наблюдение и т.д.

Без сомнения, разнообразные личностные проявления требуют и анализа, и разделения отдельных функций. Но анализ предусматривает синтез, а синтез достигается не сосуществованием и взаимодействием, а рассмотрением структуры личности.

Личностный подход, конечно, не отменяет и не может отменить роль и значения воздействия внешних факторов на личность в учебном процессе, которые выступают мощными факторами со стороны преподавателя. Но тогда правомерной становится постановка вопроса о месте личностной ориентации в системе регуляторов образовательной деятельности общества. Ссылаясь на принцип аналогий и заимствований, воспользуемся основным принципом медицины: «лечить больного, а не болезнь».

Первой научной работой, в которой был четко сформулирован личностный подход, была книга С. Рубинштейна «Основы психологии», которая вышла в 1935 году. Позднее личностный подход нашел отображение в работах Б. Теплова, А. Бодалева, О. Леонтьева, В. Давыдова, К. Платонова и др.

Дифференцированный подход обучения будет иметь разнообразную концептуально-понятийную структуру, не зависимо от того, в рамках предмета какой науки эта концепция рассматривается.

Философия образования, например, исследует личностный подход с помощью категорий субъекта, свободы, саморазвития, диалога, целостности, игры как форм самовыявления личности (И. Зязюн, В. Лутай, Э. Демиденко, М. Сигов и др.)

С позиции психологии концепция обучения обогащается представлениями о функции личности в жизнедеятельности человека, о специфической природе личностного уровня человеческой психики, о смысловой сфере, рефлексии, переживании и диалоге как механизме создания личностного опыта (Л. Анциферова, Г. Ковалев, И. Семенов, И. Якиманская и др.)

Актуально о образовании:

ВУЗы США

В структуру высшего образования США входит более 3600 учебных заведений, в их числе университеты, колледжи и технические училища. Самые престижные университеты США - в их числе Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth University, Harvard University, University of Pennsyl ...

Историко-описательный анализ литературы по проблеме

Чем сложнее и длительнее история народа и его языка, тем богаче его литературная традиция, тем более сложным, разнообразным является язык в особенности лексики, связанной между собой сходством и близостью значений. Наличие в современном (для той или иной эпохи) литературном языке слов с тождественн ...

Функциональный базис графо-моторных навыков письма и его

нарушения

Графический навык — это определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно сформированный графический навык создает компл ...