Состояние нарушений восприятия и письма у младших школьников с нарушениями зрения

Также у одного испытуемого встречались ошибки смешения фонематически близких (п – б, д- т, ж – ш) и оптически сходных букв. Как отмечает А. Н. Корнев, ошибки такого рода свидетельствуют о слабости звукобуквенных связей, недостаточной усвоенности зрительного образа букв или слабом владении двигательными навыками изображения букв, то есть недостаточном усвоении «кинем». При неполноценности звукобуквенных связей среди ошибок в буквенном диктанте преобладают замены фонематически близких букв. В случаях нарушений усвоения зрительных образов графем преобладают замены оптически сходных букв.

При диагностике моторного компонента письма существенных отклонений от возрастных нормативов нами обнаружено не было. Однако следует отметить, что у многих детей нарушена каллиграфия, почерк неровный и нестабильный, толчкообразный, что говорит о наличии тремора при движении руками. Движения руки при письме у многих детей экспериментальной группы были скованны, что приводило к быстрому мышечному утомлению во время письма. Это обусловлено слабостью мелкой моторики, графо-моторной незрелостью и недостаточной автоматизированностью каллиграфических навыков.

Проанализировав два вида письменных работ (письмо под диктовку и вставка пропущенных букв) мы пришли к выводу, что в диктанте дети, большей своей частью, допустили значительно больше ошибок. Что стало причиной неполноценности самоорганизации в процессе письма под диктовку.

У трети испытуемых учащихся разница в количестве ошибок между этими двумя видами письменных работ была не столь демонстративна. И как отмечает А.Н. Корнев, основная причина таких ошибок заключается в несформированности операций анализа, фонематической дифференциации или алгоритма решения орфографических задач.

Дальнейшее, сопоставление этих работ (диктант и вставка пропущенных букв) а также изучение классных работ школьников позволила нам выяснить стабильности системной организации всех операций, входящих в комплексный акт письма. И дало возможность нам выявить детей с имеющимися у них дисграфическими ошибками и классифицировать их (по И.Н. Садовниковой).

Итак, благодаря изученному теоретическому материалу и в результате анализа письменных работ были получены следующие данные.

У 12 детей из 15 исследуемых младших школьников с нарушениями письма обнаружены дисграфические ошибки, что составило 80%.

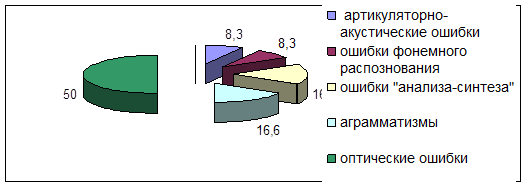

Далее анализ работ младших школьников с нарушениями зрения позволил выявить наиболее часто встречающиеся дисграфические ошибки. В рисунке 1 отображена частотность встречающихся дисграфических ошибок в процентном соотношении из общей массы ошибок.

Рис. 1 - Показатели частотности ошибок письма у детей экспериментальной группы (в %)

Из этих рисунков видно, что среди дисграфических, наиболее часто в исследуемой группе встречались оптические ошибки. Спектр данных ошибок был достаточно разнообразен и охватил все аспекты.

Далее по количеству идут аграмматические ошибки и ошибки анализа и синтеза. У этих детей отмечено наличие ошибок, связанных с неумением выделять предложение из текста, слов из предложения, многочисленные пропуски и перестановки букв. Аграмматизмы чаще всего были представлены нарушениями управления и неправильным употреблением предлогов.

Нарушения фонемного распознавания и артикуляционно-акустические ошибки были несколько меньше представлены, возможно, в связи с тем, что дефекты произношения к моменту обследования письма уже были устранены и поставленные звуки автоматизированы почти у всех исследуемых детей.

Актуально о образовании:

Проблемное изложение материала

Проблемное изложение материала отличается от информативного метода изложения тем, что учитель излагает научные проблемы и открытия не в их завершенном виде, а раскрывает процесс решения проблемы, историю открытия, в некотором смысле сокращенно воспроизводит путь к доказательному познанию и открытию ...

Анализ и разрешение конфликта, как составляющая коммуникативных

способностей

В третьей главе я хочу затронуть, по моему мнению, важную тему касающуюся конфликтов, которые могут возникнуть в процессе педагогической деятельности и просто в жизненных ситуациях. Анализ и разрешение конфликта это важное коммуникативная способность педагога. Очень важно определить из-за чего возн ...

Упражнения, обучающие беспереводному

пониманию читаемого аналитически

К ним относятся упражнения, обучающие различным видам обоснованной догадки при чтении. Например: 1. Определить смысл незнакомого текста по контексту: А) значение незнакомого слова раскрывается предшествующим контекстом: When you want to change a book you go to the library (англ.). Quand vous voulez ...