Понятие интеллекта в трудах отечественных и зарубежных ученых

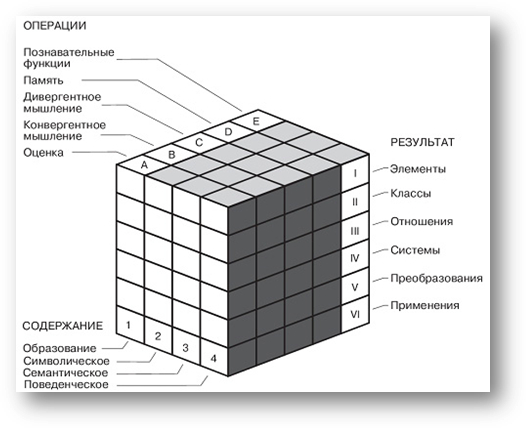

Главным достижением Дж. Гилфорда многие исследователи считают разделение дивергентного и конвергентного мышления. Дивергентное мышление связано с порождением множества решений на основе однозначных данных и, по предположению Гилфорда, является основанием творчества. Конвергентное мышление направлено на поиск единственно верного результата и диагностируется традиционными тестами интеллекта. Недостатком модели Гилфорда является несоответствие результатам большинства факторно-аналитических исследований. Придуманный Гилфордом алгоритм "субъективного вращения" факторов, "втискивающий" данные в его модель, подвергается критике почти всеми исследователями интеллекта.

Рис. 1. Структура интеллекта по Гилфорду

Р.Б Кэттела выделяет три вида интеллектуальных способностей: общие, парциальные и факторы операции.

Два фактора Кэттелл назвал "связанным" интеллектом и "свободным" (или "текучим") интеллектом. Фактор "связанного интеллекта" определяется совокупностью знаний и интеллектуальных навыков личности, приобретенных в ходе социализации с раннего детства до конца жизни и является мерой овладения культурой того общества, к которому принадлежит индивид.

Фактор связанного интеллекта тесно положительно коррелирует с вербальным и арифметическим факторами, проявляется при решении тестов, требующих обученности.

Фактор "свободного" интеллекта положительно коррелирует с фактором "связанного" интеллекта, так как "свободный" интеллект определяет первичное накопление знаний. С точки зрения Кэттелла, "свободный" интеллект абсолютно независим от степени приобщенности к культуре. Его уровень определяется общим развитием "третичных" ассоциативных зон коры больших полушарий головного мозга, и проявляется он при решении перцептивных задач, когда от испытуемого требуется найти отношения различных элементов в изображении.

Парциальные факторы определяются уровнем развития отдельных сенсорных и моторных зон коры больших полушарий. Сам Кэттелл выделил лишь один парциальный фактор — визуализации, — который проявляется при операциях со зрительными образами. Наименее ясно понятие "факторов-операций": Кэттелл определяет их как отдельные приобретенные навыки для решения конкретных задач, т. е. как аналог S-факторов по Спирмену, входящих в структуру "связанного" интеллекта и включающих операции, нужные для выполнения новых тестовых заданий. Результаты исследований развития (точнее — инволюции) познавательных способностей в онтогенезе, на первый взгляд, соответствуют модели Кэттелла.

Действительно, к 50-60-летнему возрасту у людей ухудшается способность к обучению, падает скорость переработки новой информации, уменьшается объем кратковременной памяти и т.д. Между тем интеллектуальные профессиональные умения сохраняются до глубокой старости. Но результаты факторной аналитической проверки модели Кэттелла показали, что она недостаточно обоснована. Можно предположить, что в ходе структурного исследований невозможно (об этом говорит сам Кэттелл) полностью отделить "свободный" интеллект от "связанного", и они при тестировании сливаются в единый генеральный спирменовский фактор. Однако при генетическом возрастном исследовании эти подфакторы можно развести. Уровень же развития парциальных факторов в большей мере определяется опытом взаимодействия индивида с окружающим миром. Однако и в их составе возможно выделить как "свободный", так и "связанный" компоненты.

Само различие парциальных факторов определяется не модальностью (слуховой, зрительной, тактильной и пр.), а видом материала (пространственный, физический, числовой, языковой и т. д.) задания, что в конечном счете подтверждает мысль о большей зависимости парциальных факторов от уровня приобщенности к культуре (или, что точнее, от когнитивного опыта личности).

Кэттелл попытался сконструировать тест, свободный от влияния культуры, на весьма специфическом пространственно-геометрическом материале (Culture-Fair Intellegence Test, CFIT).

Когнитивные модели интеллекта имеют косвенное отношение к психологии способностей, так как их авторы подразумевают под термином "интеллект" не свойство психики, а некую систему познавательных процессов, обеспечивающих решение задач. Индивидуальные различия в успешности выполнения задач психологи выводят из особенностей индивидуальной структуры, обеспечивающей процесс переработки информации. Факторно-аналитические данные, как правило, используются для верификации когнитивных моделей. Тем самым они служат как бы промежуточным звеном, связывающим факторно-аналитические концепции с общепсихологическими.

Актуально о образовании:

Особенности воспитания и обучения детей с

нарушениями опорно-двигательного аппарата

Целью работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата является исправление и доразвитие психических и физических функций аномального ребенка в процессе общего его образования, подготовка к жизни и труду. Чтобы правильно определить содержание образовательной и воспитательной работы, необ ...

Констатирующий этап эксперимента: описание

диагностических методик по определению уровня творческих способностей младших школьников

Следующим этапом нашей работы был сбор сведений об уровне развития творческих способностей младших школьников. Мы сделали это, опираясь на данные, полученные в ходе работы с ученическим коллективом 1 класса средней школы №44 г. Краснодара. Детям предлагался ряд заданий, которые будут описаны ниже, ...

Дидактическое обоснование методов проблемного обучения

Теоретические положения и примеры сущности проблемного обучения и его структуры должны быть связаны с такой важнейшей категорией дидактики, как методы обучения. Метод - средство реализации теории обучения в повседневной практике, основной инструмент в технологии процесса обучения. В истории философ ...