Сравнительная характеристика лексической стороны речи детей 5 – 6 лет со стертой дизартрией и без речевых нарушений

Сравнительный анализ итогов диагностики детей экспериментальной и контрольной групп показал, что имеются как количественные, так и качественные различия в развитии лексической стороны речи у детей со стертой дизартрией и детей без речевых нарушений.

Уровень лексического развития у детей без патологии значительно выше, чем у детей со стертой дизартрией.

Уровень сформированности словаря у детей контрольной группы составил 3,8 – средний, близок высокому. У детей экспериментальной группы уровень сформированности словаря составил 2,3 – уровень ниже среднего.

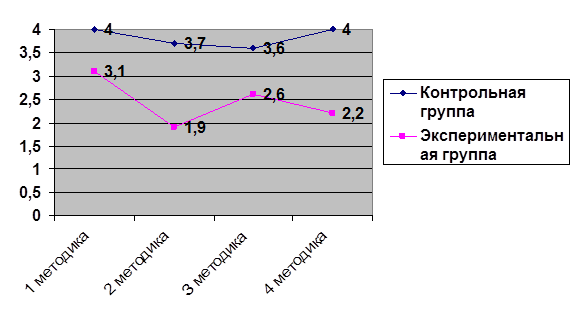

В различных методиках уровень сформированности сформированности семантической структуры слова и лексической системности у детей со стертой дизартрией и детей без нарушений речи различен, что можно проследить на рис.1.

Рис 1. Состояние семантической структуры слова и лексической системности с различных методиках

У детей мы выявили различную степень сформированности лексики:

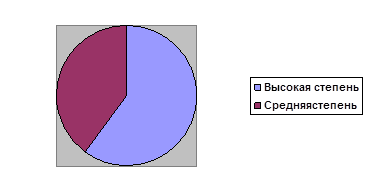

В контрольной группе 12 детей имеют высокий уровень сформированности словаря, 8 детей – средний уровень (см. рис. 2)

Рис. 2

Состояние лексического развития детей без речевых нарушений

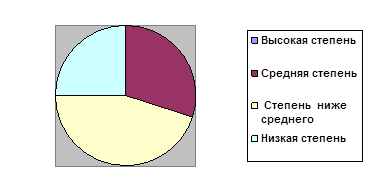

В экспериментальной группе детей с условной нормой лексического развития и высокой степенью сформированности семантической структуры слова и лексической системности среди детей экспериментальной группы мы не выявили. Средняя степень сформированности словаря - 6 детей, степень ниже среднего - 9 детей, низкая степень –5 детей со стертой дизартрией (см. рис.3).

Рис. 3

Состояние лексического развития детей со стертой дизартрией

У детей с нормальным речевым развитием процесс поиска слова происходил очень быстро, автоматизированно. У детей со стертой дизартрией, в отличие от нормы, этот процесс осуществляется очень медленно, развернуто, недостаточно автоматизированно. При реализации этого процесса отвлекающее влияние оказывают ассоциации различного характера (смысловые, звуковые).

Бедность словаря большинства детей со стертой дизартрией проявляется в том, что дошкольники с пятилетнего возраста не знают слов – названий насекомых, а также обобщающих слов, что подтверждают результаты диагностики №1.

Характерной особенностью словаря детей со стертой дизартрией является неточность употребления слов, которая выражается в вербальных парафазиях. Проявления неточности или неправильного употребления слов в речи детей экспериментальной группы многообразны.

Нарушения актуализации словаря у дошкольников со стертой дизартрией проявляются в искажениях звуковой и слоговой структуры слова «стрекоза» - «текозака», «козка», «насекомые» - «секомы». Процесс поиска слова у детей со стертой дизартрией осуществляется не только на основе семантических признаков, но и на основе звукового образа слова. Выделив значение слова, ребенок соотносит это значение с определенным звуковым образом, перебирая в своем сознании всплывающие звуковые образы слов. В процессе поиска слова из-за недостаточной закрепленности его значения и звучания происходит выбор слова, сходного по звучанию, но другого значения «стрекоза» - «коза».

В нашем экспериментальном исследовании особенностей лексического развития детей со стертой дизартрией мы использовали также методики, позволяющие выявить возможность подбора синонимов и антонимов.

Актуально о образовании:

Концептуальные основы проблемного обучения

Концепция проблемного обучения, как и любая другая педагогическая концепция, при ее формулировке неизбежно раскрывает субъективные особенности сознания, предпочтения педагога или исследователя. Именно поэтому в педагогической литературе даются различные определения этого понятия, в той или иной мер ...

Образовательная реформа Александра II

Среди реформ, осуществленных в либеральную александровскую эпоху, значительное место занимает перестройка российского образования. В 1864 году было принято "Положение о начальных училищах", утвердившее общедоступность и внесословность начального образования. Наряду с государственными школ ...

Функциональный базис графо-моторных навыков письма и его

нарушения

Графический навык — это определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно сформированный графический навык создает компл ...